今年以来,梧州市百花冲片区改造工作全面展开,这标志着梧州市区又一条数百年老街即将消失在城市建设发展的进程中。

百花冲位于梧州市河东城区中心地带的北部,北宋龙母庙的南侧,著名佛教寺院西竺园景区之下。据《苍梧县志》记载,明朝洪武十二年(1378年),梧州的五个城门均建城楼,“正东曰阳明,正南曰南薰,西南曰德政楼,曰独秀,西曰西江楼,曰白鹤,北曰大云楼……东南西三面皆濠,北因山为险。”北门因以山为屏障,无护城河,出入方便,所以大云楼守军闲暇时就到山边玩耍,他们发现附近有一条山冲,于是常在那儿野炊、午睡、洗澡、洗衣。传扬开去,城里人都知道北门外这一好去处。后来,金榜题名进士的梧州神童石邦柱,在某年春天到此游览时,也感叹风光秀丽,便以韩愈《感春三首》名句:“晨游百花林,朱朱兼白白”之意,给山冲起名百花冲。

风光旖旎的百花冲,时至清代,竟成为梧州府衙血迹斑斑的刑场。康熙十三年(1674年)6月,反清军队占领梧州城,在各城楼树起反清旗帜。7月,梧州知府所杨彦溶、清督标副将屈大法攻城,大败反清军。此后近十年时间,反清军不断攻占梧州城,又一再被朝廷遣兵打败,败军俘虏悉数押至百花冲屠杀,死者不计其数。

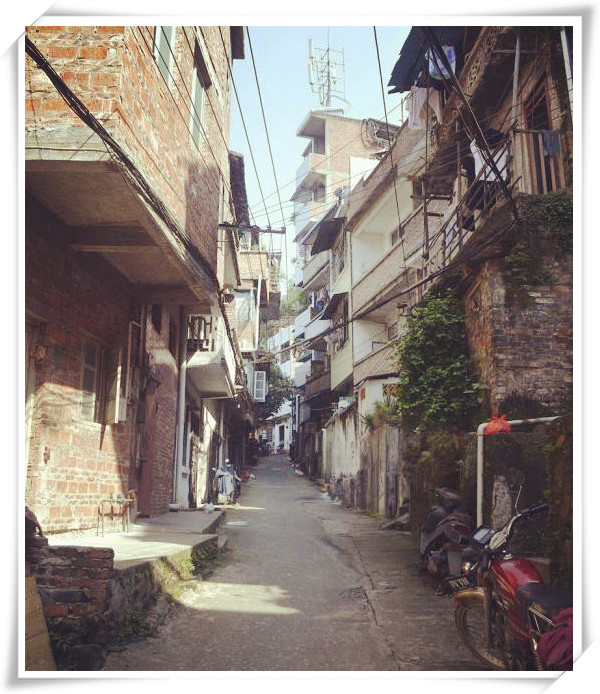

康熙皇帝平定吴三桂等三藩叛乱以后,作为刑场的百花冲逐渐恢复平静,一些逃避战乱、灾荒的移民选择靠近商埠梧州的百花冲安家。为解决用水问题,居民合力在冲口挖建一口井,叫百花井,至同治年间,这儿已成竹篱茅舍搭建的街巷,据同治十二年(1873年)梧州道路情况表记载,百花井巷与龙母庙头市、北街口、四坊街、珠玑巷等,是梧州城外登记在册的32条街巷之一,长90米,宽3.5米,面积315平方米。

200年后,辛亥革命风起云涌。1911年11月18日,广东人民军近300人由广东都城乘轮船、鱼雷艇溯江西上声援梧州革命,民军船队驶至梧州城南门外书院码头时,遭广西军阀陆荣廷派兵水陆伏击,当场打死民军近百人,俘虏40余人,加上城内被捕的革命者50多人,即日押往百花冲刑场残忍杀害,鲜血直流百花冲口(今人民医院门前)。至当年12月底,于百花冲牺牲的革命志士超过400名。居民人心惶惶,纷纷往别处搬迁。

时至20世纪20年代,梧州拆城墙开马路后,城内外街巷连成一片,百花冲又热闹起来。民国22年(1933年),梧州城厢区分六个镇,百花街属平桂镇所辖。 1951年冬,百花街发生大火灾,不到两小时,连片竹木屋的百花街一时变作空荡荡黑湖湖的废墟。大火过后,人民政府迅速救助灾民,安排好灾民生活,又拨款修建街道。从此,百花街不再建竹木屋。1953年,百花街的东面命名为百花东路,西面则命名为百花西路。

1966年,梧州市城建局兴建百花隧道,东接白云山路,西接百花路,采用水泥混凝土浇拱,侧墙厚0.5米,防护层厚5-18米,长度166.40米,洞宽3米,高3米,内有岔洞3个,与北山防空洞连接,既起防空作用,又可作人行通道,昼夜通行,使原来三面环山、只有一个出口的“死胡同”式的百花冲从此贯通东西。每年洪水期间,百花隧道还成为梧州河东市区与外界连接的主要通道之一。

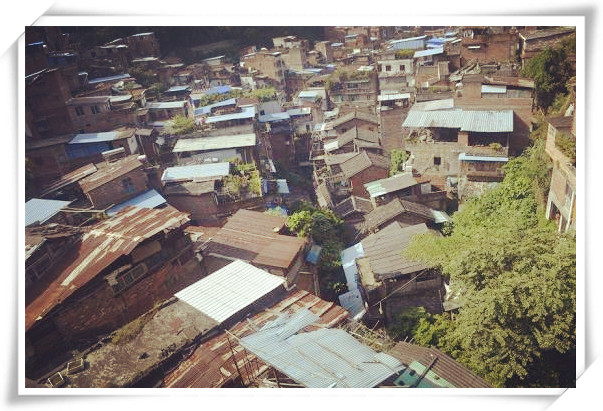

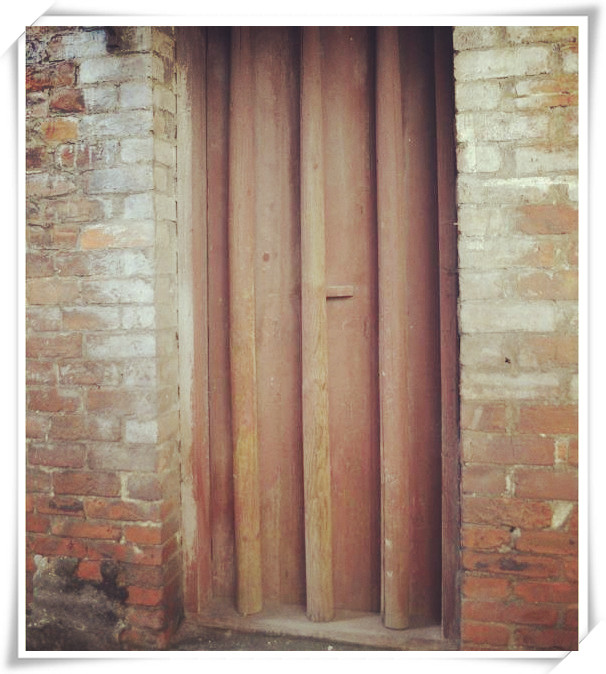

20世纪六、七十年代之交,百花路基本定型,长451米,宽3.5至5米,面积1715平方米全部铺设水泥路面。改革开放初期,原为贫苦人家集居的百花路,不少人率先步入市场经济光明大道,冲内三至七、八层的小楼房鳞次栉比,是梧州河东城区一条依山构建、独具特色的居民街道。

由于百花冲大部分建筑物为上世纪60至80年代所建,结构基本为砖混、砖木结构,建筑质量普遍较差,且大部分房屋布局混乱,道路、排水等基础配套设施不完善,安全隐患较大,每到暴雨季节,容易造成山体滑坡、泥石流等地质灾害事故,直接威胁着居民群众的生命财产安全。去年,梧州市立项开展百花冲地质灾害综合整治工程,整体搬迁改造百花冲,后来,百花冲整治工程又改为棚户区改造工程。目前,搬迁改造工作正在密锣紧鼓进行中。